9/12産経新聞の社会面で気になる記事を発見したのでご紹介します。

新聞記事内容

タイトルは「若者襲う市販薬依存 せき止め100錠乱用も」です。

https://www.sankei.com/ 産経新聞のHPへリンクします。こちらから一部引用します。

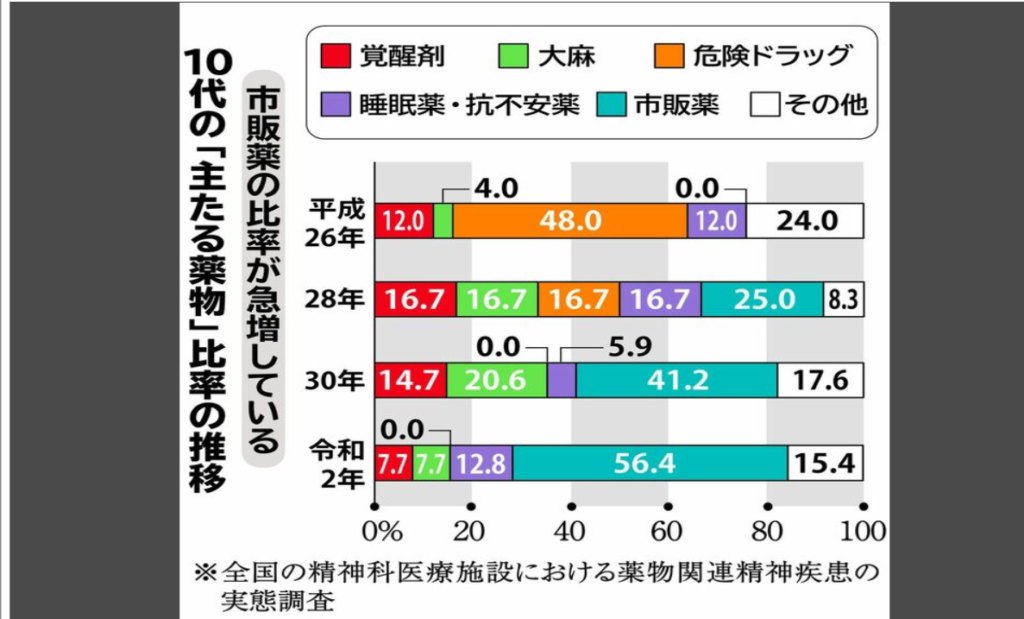

新型コロナウイルス禍の長期化で、せき止めや風邪薬などの市販薬を乱用する依存症が深刻化している。若者でも入手しやすく、いらだちや不安などを解消するために大量摂取するケースが増え、支援団体への相談も後を絶たない。専門家は「コロナ禍で他者とのつながりが希薄となり、孤立が深まることで、自殺者の増加など依存症問題が広がる可能性をはらんでいる」と危機感を強めている。

《一昨日は111錠飲んで昨日60錠今日60錠飲みました》《またOD(過剰服薬を意味するオーバードーズの略)しちゃった》

NPO法人「若者メンタルサポート協会」(東京都渋谷区)の岡田沙織理事長の無料通話アプリ「LINE(ライン)」には、10代の若者たちの悲痛な叫びが次々と送られてくる。

24時間体制で無料相談に応じる同協会には、多い月で3~4万通のメッセージが届く。いじめ、虐待、性被害など多岐にわたる相談内容の中で、市販薬依存関連がコロナ禍前より1・5倍ほど増加した。岡田さんは「自粛生活で親のストレスが子供にぶつけられ、外にも家にも居場所がない。自室にこもり、市販薬を過剰摂取しても親や周囲にばれにくく、手を出しやすい環境ができてしまった」と指摘する。

市販薬の過剰摂取の背景には、死にたいと強く思う「希死念慮(きしねんりょ)」がある。実際に自傷行為や摂食障害などの問題を抱えた子供も多く、岡田さんは「過剰摂取で意識がもうろうとしたり、理性を失ったりし、自殺につながってしまうこともある」と警戒する。

「『体が楽になるよ』と友人に勧められ、せき止め液を一気飲みした。最初は遊び半分だった」。薬物依存症の回復を支援するリハビリ施設「八王子ダルク」で生活支援員を務める男性(49)は20歳から20年間、せき止め液の乱用を続けていたと打ち明ける。

集中したいときや、眠気覚ましに服用するようになり、常習化。多い日は2時間置きに2本ずつ服用することもあった。「薬が切れると、落ち込んだり、逆にイライラしたり、体に虫がはう感覚になることもあった。薬を飲んでいるときだけ、普通になれた」

気分の浮き沈みが激しくなり、自殺未遂も繰り返すようになった男性は、治療を受けながらダルクに入所。依存症を克服した現在は経験者の立場から、依存症患者を支援している。

埼玉県立精神医療センターの成瀬暢也副院長によると、若年ほど依存症に陥りやすく、周囲に相談できないまま「孤独な自己治療」として薬物を使用し、いらだちや不安を解消。繰り返すことで耐性ができ、数量が増えていくという。

東京・歌舞伎町にある薬局。せき止め薬「ブロン錠」の陳列棚には「お一人様一個限り」「未成年の方には保護者に確認を取らせていただきます」と注意書きが貼られている。ブロンはアヘンに含まれるコデインや覚醒剤の原料であるエフェドリンなどが成分で、こうした情報が会員制交流サイト(SNS)などで共有されている。

エフェドリンなどは乱用の恐れのある医薬品の成分に指定され、医薬品医療機器法(薬機法)に基づき、販売時のルールが定められている。ただ、国立精神・神経医療研究センターが行った調査では、大量販売する店舗が確認されたほか、若者側にも複数の店舗を回りながら、大量に入手するケースがあった。

同センター心理社会研究室の嶋根卓也室長は「販売制限のない風邪薬なども薬物依存の対象になっており、規制の在り方を検討する必要がある。早期発見や未然防止のために、医薬品を販売する薬剤師の役割も大きい」としている。

株式会社 産経デジタル より引用

感想と提言

記事を読んで、私が導き出した結論を一言で表します。

今こそマイナンバーカードと購入履歴の紐づけをすればいいんだな

これだけでは要点を掴めないので、順番に考えを紐解いていきます。

「若者の希死念慮」についても思うところはありますが、これは社会問題であり、薬剤師としての知見、薬物濫用防止の視点からの意見を超えるので今回は割愛します。

市販薬として販売されている風邪薬のほとんどが「指定第2類」という分類で薬剤師だけでなく、登録販売者でも販売できます。つまりほとんどのドラッグストアで販売が可能で入手が容易なのです。これは問題です。1店舗1つの購入でも、自宅近隣のドラックストアや薬局を巡れば簡単に大量購入ができてしまうからです。

薬剤師の販売が義務付けられている第1類医薬品や要指導医薬品であれば専門家としてのヒアリングを通じて販売責任を負うことができますし、濫用防止のためのネットワークを薬剤師同士もしくは薬局間で構築することによって販売を制限することも可能になるでしょう。しかし2類以下の医薬品は難しいです。

販売側の連携で難しいとなれば、購入側の規制しかないでしょう。

具体的には購入する際に電子記録可能な身分証明証を用いる。身分証明証に購入履歴を記録できるようにする。もっとも実現可能性が高いのがマイナンバーカードの機能に組み込むことでしょう。

こうすることによって数日の間に連続で購入する人への詳しいヒアリングができるようになりますし、濫用防止の効果が高まる実効策であると考えます。

最後に、私個人の感想になりますが、薬は適正な使い方をすれば生活の質を良くしてくれる心強い存在です。

その適正な使い方は開発側が長い時間と莫大な費用を投資して科学的に証明された方法を提示してくれます。

それを完全に無視して濫用するのは非常に悲しいです。

薬の適正使用を促す薬剤師の一人として、早期発見・未然防止に邁進したいと思います。